心智:修订间差异

小 修正笔误 |

内容扩充 |

||

| 第13行: | 第13行: | ||

有关于心灵的概念,不同的文化和宗教传统都对其有着不同的理解。有一些认为心灵是人类特有的一种特质,而其他则认为动物、[[神祇]]以及非生命物体都具有心灵([[泛心论]]和[[泛灵论]])。早期的一些记录将心灵(有时也被描述为与[[灵魂]]和[[精神]]相同的东西)与包括[[来世]]、[[宇宙学]]和自然规律在内的理论联系在一起。这样的例子包括[[琐罗亚斯德]]、[[释迦牟尼]]、[[柏拉图]]、[[亚里士多德]]以及其它[[古希腊哲学|古希腊]]、[[印度哲学|印度]]和后来[[伊斯兰]]与中世纪欧洲哲学家所提出的教义。 |

有关于心灵的概念,不同的文化和宗教传统都对其有着不同的理解。有一些认为心灵是人类特有的一种特质,而其他则认为动物、[[神祇]]以及非生命物体都具有心灵([[泛心论]]和[[泛灵论]])。早期的一些记录将心灵(有时也被描述为与[[灵魂]]和[[精神]]相同的东西)与包括[[来世]]、[[宇宙学]]和自然规律在内的理论联系在一起。这样的例子包括[[琐罗亚斯德]]、[[释迦牟尼]]、[[柏拉图]]、[[亚里士多德]]以及其它[[古希腊哲学|古希腊]]、[[印度哲学|印度]]和后来[[伊斯兰]]与中世纪欧洲哲学家所提出的教义。 |

||

== 词源 == |

|||

[[古英语]]中''[[:wikt:gemynd|gemynd]]''一词的本意是[[记忆]]的能力,而不是通常所指的思想。因此英语中有如''call to mind''、''come to mind''、''keep in mind''、''to have mind of''等的用法。同时古英语中还有其它表达“心灵({{lang|en|mind}})”的词语,例如''[[:wikt:hyge|hyge]]''一词的意思为“心灵、精神”。 |

|||

“Memory”一词的含义与[[古诺尔斯语]]中''[[福金和霧尼|munr]]''一词意思相似,为“记忆”之意。这个词源于[[原始印欧语]]的一个动词词根''{{PIE|*men-}}'',该词根意思为“去思考、去记住”,正因如此拉丁语中的''[[:wikt:mens#Latin|mens]]''一词意思为“心灵”,梵语中的''[[:wikt:मनस्|{{IAST|manas}}]]''意思也为“心灵”,希腊语中的[[:wikt:μένος|μένος]]意思则为“心灵、勇气、愤怒”。 |

|||

心灵一词可以被概括为所有的智力、思想、[[意志 (心理学)|意志]]、感觉和记忆,这一概念是在14世纪和15世纪被提出的<ref>[[OED]];[http://www.etymonline.com/index.php?term=mind etymonline.com]</ref> |

|||

。 |

|||

== 心靈、大腦同一論 == |

== 心靈、大腦同一論 == |

||

2013年7月7日 (日) 12:54的版本

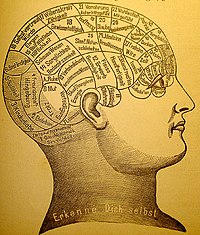

心灵或心智(英文:Mind)是指一系列认知能力组成的总体,这些能力可以让个体具有意识、感知外界、进行思考、做出判断以及记忆事物。心灵是人类的特征,但是其它的生物可能也具有心灵[3][4]。

很长的时间里面人们都试图从哲学、宗教、心理学和认知科学的角度来试图理解心灵究竟是什么,并尝试探究心灵的独特的性质。围绕心灵的本质所产生的问题主要是它与大脑和神经系统的关系,这个问题也构建了心身二分法的观念。心身二分法讨论了心灵是否在某一程度上独立于人体的肉体(二元论与唯心主义[5]),而肉体来自于并且可以被认作是包括神经活动在内的物理现象(物理主义),也讨论了心灵是不是与我们的大脑以及大脑活动保持一致。另一个问题则讨论是否只有人类才拥有心灵,或者是部分或全部动物以及所有生物也拥有心灵,或者甚至人造机器也可能拥有心灵。

无论心灵与肉体的关系究竟如何,人们普遍都认为心灵使个体具有主观察觉,并且对其周围环境存在意向性,可以通过一定的媒介感知并回应刺激,同时拥有意识,可以进行思考和感觉[3][6]。

研究心灵的著名哲学家包括柏拉图、笛卡儿、莱布尼茨、康德、马丁·海德格尔、约翰·罗杰斯·希尔勒和丹尼尔·丹尼特等人。包括西格蒙德·弗洛伊德和威廉·詹姆士在内的心理学家也从心理学的角度建立了有关人类心灵本质的一系列有影响力的理论,以便对心灵进行描述和定义。在20世纪晚期和21世纪初期的认知科学领域内,科学家已经建立并发展了多种途径和方法来对心灵和与心灵有关的现象进行描述。在人工智能领域也开始尝试结合控制论和信息论来对非人类心灵存在的可能性进行探索,并尝试研究将人类精神现象在机器上实现的方法。

有关于心灵的概念,不同的文化和宗教传统都对其有着不同的理解。有一些认为心灵是人类特有的一种特质,而其他则认为动物、神祇以及非生命物体都具有心灵(泛心论和泛灵论)。早期的一些记录将心灵(有时也被描述为与灵魂和精神相同的东西)与包括来世、宇宙学和自然规律在内的理论联系在一起。这样的例子包括琐罗亚斯德、释迦牟尼、柏拉图、亚里士多德以及其它古希腊、印度和后来伊斯兰与中世纪欧洲哲学家所提出的教义。

词源

古英语中gemynd一词的本意是记忆的能力,而不是通常所指的思想。因此英语中有如call to mind、come to mind、keep in mind、to have mind of等的用法。同时古英语中还有其它表达“心灵(mind)”的词语,例如hyge一词的意思为“心灵、精神”。

“Memory”一词的含义与古诺尔斯语中munr一词意思相似,为“记忆”之意。这个词源于原始印欧语的一个动词词根*men-,该词根意思为“去思考、去记住”,正因如此拉丁语中的mens一词意思为“心灵”,梵语中的manas意思也为“心灵”,希腊语中的μένος意思则为“心灵、勇气、愤怒”。

心灵一词可以被概括为所有的智力、思想、意志、感觉和记忆,这一概念是在14世纪和15世纪被提出的[7] 。

心靈、大腦同一論

心靈、大腦的本體論認為,不管思維還是智力,它們都紮根於大腦,而並不利用、依賴、或與非物質相互作用。儘管如此,大都認為離開大腦的組織來談論思維的組織,也是合理的,而且認知科學家也並不僅僅是神經科學家。這是根據不同層次的分析來論證。一個認知科學家可以在符號層次上斷言說一個推理為正確,而神經科學家則在物理層次上來執行符號層次。

思维

思想脈絡,邏輯。 人們在思考問題與答案時,會將過去的經驗拿出來做分析、比對。若沒有加入其他人的經驗和想法,再一次的分析、參考。則到最後所得到的答案,往往和過去是相類似的。

心灵的性质

心靈的紀錄方式是以影片的方式做紀錄,它的記憶空間無限大,會從你出生一直紀錄到現在,所有過去發生過的事情將會以類似影片的方式儲存,而影片的內容也包含著感知及情緒、疼痛等。例:若是想過去失戀的經驗,則過去失戀的男(女)主角將會出現,接下來可能會出現當時的對話,情緒及痛苦。過去發生的事就像你所走過的道路,它不會因為你走的路更多了而消失,它是變淡了,可以當你看到類似的情景,或是去回想過去的事時,那時的感覺、圖片、聲音都還會一直出現。

打電動遊戲、聽音樂、運動等可以轉移你的注意力。和別人訴苦可以減輕你的痛苦,但最好的方法還是去面對它。

参考来源

- ^ Oliver Elbs, Neuro-Esthetics: Mapological foundations and applications (Map 2003), (Munich 2005)

- ^ Descartes, R. (1641) Meditations on First Philosophy, in The Philosophical Writings of René Descartes, trans. by J. Cottingham, R. Stoothoff and D. Murdoch, Cambridge: Cambridge University Press, 1984, vol. 2, pp. 1-62.

- ^ 3.0 3.1 Dictionary.com网络词典: "mind": "1. (in a human or other conscious being) the element, part, substance, or process that reasons, thinks, feels, wills, perceives, judges, etc.: the processes of the human mind. 2. Psychology. the totality of conscious and unconscious mental processes and activities. 3. intellect or understanding, as distinguished from the faculties of feeling and willing; intelligence."

- ^ Google给出的定义: "mind": "The element of a person that enables them to be aware of the world and their experiences, to think, and to feel; the faculty of consciousness.." [1]

- ^ Redding, Paul, "Georg Wilhelm Friedrich Hegel", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2012 Edition), Edward N. Zalta (ed.), forthcoming. [2] [失效連結]. See section "2.1 Background: “Idealism” as understood in the German tradition".[expand reference]

- ^ Oxford American College Dictionary, "mind": "1. the element of a person that enables them to be aware of the world and their experiences, to think, and to feel; the faculty of consciousness and thought."

- ^ OED;etymonline.com

参见

| 维基词典上的字词解释 | |

| 维基共享资源上的多媒体资源 | |

| 维基新闻上的新闻 | |

| 维基语录上的名言 | |

| 维基文库上的原始文献 | |

| 维基教科书上的教科书和手册 | |

| 维基学院上的學習资源 | |

| ||||||||||||||||||||||

外部链接

- The Mind is What the Brain Does - National Geographic article.

- Theory of Mind for artificial intelligence.