第二次世界大战:修订间差异

| 第60行: | 第60行: | ||

[[1917年]],列宁({{lang|ru|Владимир Ильич Ленин}})领导的[[十月革命]]胜利后,俄国建立了世界上第一个也是当时唯一的[[社会主义]]国家,这个英法等国眼中的另类,在苏维埃政权建立之初,英法等[[协约国]]就曾经对其进行武装干涉而遭到失败,但[[苏俄]]也丧失了大量[[沙俄]]占领的领土。[[1922年]],苏联成立,但英法美等西方国家依然对其采取敌对态度。1925年,[[列宁]]去世后,[[斯大林|约瑟夫·维萨里奥诺维奇·斯大林]]({{lang|ru|Иосиф Виссарионович Сталин}})掌握了苏联最高领导权,并通过残酷镇压异己来稳固自己的权利。但同时苏联也逐渐成为世界主要的工业强国,1930年代末,苏联的工业产值已经超过了德国而达到了欧洲第一。 |

[[1917年]],列宁({{lang|ru|Владимир Ильич Ленин}})领导的[[十月革命]]胜利后,俄国建立了世界上第一个也是当时唯一的[[社会主义]]国家,这个英法等国眼中的另类,在苏维埃政权建立之初,英法等[[协约国]]就曾经对其进行武装干涉而遭到失败,但[[苏俄]]也丧失了大量[[沙俄]]占领的领土。[[1922年]],苏联成立,但英法美等西方国家依然对其采取敌对态度。1925年,[[列宁]]去世后,[[斯大林|约瑟夫·维萨里奥诺维奇·斯大林]]({{lang|ru|Иосиф Виссарионович Сталин}})掌握了苏联最高领导权,并通过残酷镇压异己来稳固自己的权利。但同时苏联也逐渐成为世界主要的工业强国,1930年代末,苏联的工业产值已经超过了德国而达到了欧洲第一。 |

||

当德国法西斯政权崛起之时,英法美等西方国家就一直采取措施维护自身利益,英法等国家的绥靖政策除了维护自己利益免遭军事扩张势头正猛的德国损害以外,他们还有另外一个目的,就是将德国这股他们认为的祸水引向东方的另一个欧洲大国——苏联。在欧战战云密布的时候,斯大林对英法的妥协极端失望,他宣布停止和英法等国的军事联盟谈判,转而和纳粹德国修好,以实现自己的利益。同时,德国因为避免在东西两线同时作战,也要寻求先稳住苏联。这时,苏联和德国开始互相接近。这时的德国和苏联,欧洲这两个被认为是最强大的专制国家,虽然曾经是不共戴天的仇敌,却因政治现实令他们双方抛弃了西方国家认为是无法逾越的[[意识形态]]的鸿沟,签署了《[[苏德互不侵犯条约]]》(《莫洛托夫-里宾特洛甫条约》)。该条约中包括了“秘密附属议定书”(苏联一直否认该协定书的存在),划分两国在[[波兰]]、[[波罗的海三国]]、[[芬兰]]以及东欧其他国家的势力范围。这时,当时世界面积第三大的国家(当时面积最大国是英国,面积第二大国是法国)、世界第二的工业国和德国媾和,让英法独自面对强悍的法西斯德国,只能吞咽自己绥靖政策种下的苦果。 |

当德国法西斯政权崛起之时,英法美等西方国家就一直采取措施维护自身利益,英法等国家的绥靖政策除了维护自己利益免遭军事扩张势头正猛的德国损害以外,他们还有另外一个目的,就是将德国这股他们认为的祸水引向东方的另一个欧洲大国——苏联。在欧战战云密布的时候,斯大林对英法的妥协极端失望,他宣布停止和英法等国的军事联盟谈判,转而和纳粹德国修好,以实现自己的利益。同时,德国因为避免在东西两线同时作战,也要寻求先稳住苏联。这时,苏联和德国开始互相接近。这时的德国和苏联,欧洲这两个被认为是最强大的专制国家,虽然曾经是不共戴天的仇敌,却因政治现实令他们双方抛弃了西方国家认为是无法逾越的[[意识形态]]的鸿沟,签署了《[[苏德互不侵犯条约]]》(《莫洛托夫-里宾特洛甫条约》)。该条约中包括了“秘密附属议定书”(苏联一直否认该协定书的存在),划分两国在[[波兰]]、[[波罗的海三国]]、[[芬兰]]以及东欧其他国家的势力范围。这时,当时世界面积第三大的国家(当时面积最大国是大英帝国,面积第二大国是法国)、世界第二的工业国和德国媾和,让英法独自面对强悍的法西斯德国,只能吞咽自己绥靖政策种下的苦果。 |

||

=== 中国,山雨欲来 === |

=== 中国,山雨欲来 === |

||

2005年8月12日 (五) 10:17的版本

第二次世界大战(1939年-1945年)是迄今为止,人类社会所进行的规模最大,伤亡最惨重,造成破坏最大的全球性战争。

战争最高峰时期,全球有61个国家和地区参战,有17亿以上的人口被卷入战争。交战双方是以美国、苏联、中国、英国、法国等国组成的反法西斯同盟与以德国,日本,意大利等国组成的法西斯国家轴心国集团。战火遍及欧洲、亚洲、美洲、非洲及大洋洲五大洲;交战双方同时也在大西洋、太平洋、印度洋及北冰洋四大洋展开战斗。

尽管在1939年9月前,中国的抗日战争,埃塞俄比亚的抗意战争等反法西斯的抵抗已经开始,但一般认为战争从1939年9月1日德国入侵波兰开始,到1945年9月2日日本向盟国投降而告结束。

战争的策源

欧洲策源地的形成

在欧洲,战争与法西斯主义(特别是纳粹德国)的兴起有着千丝万缕的关系。

第二次世界大战起因最早可以追溯到第一次世界大战(1914年~1918年)。在那次战争中,由德国皇帝威廉二世(Kaiser Wilhelm II)领导的德国与其盟友最终败于英国、美国、法国、俄国和其他国家的联军(协约国)。这场战争被认为是由威廉二世领导下、受军国主义影响的德国首先挑起的,是德国最早发动了有效的攻势,经比利时袭击了法国。法国在1870年的普法战争中受到重创(普鲁士在一年后与其他几个德意志国家组成了德国),因此一战结束后,法国希望能够对德国在经济上进行报复,这使得最后的和平协定——《凡尔赛条约》对德国实行了严厉的经济与军事制裁。

战争结束后德国废除了君主政体,一个新的魏玛共和国宣告成立。在经历了短暂的繁荣后,魏玛共和国在1929年的全球金融危机中遭到重创,面临着严重的经济问题。这为德国极端右翼的兴起提供了良机。由阿道夫·希特勒(Adolf Hitler)所领导的纳粹党就是其中之一,他宣称德国的困境之根源来自于战后强加给德国的严厉条款、懦弱的魏玛共和国以及被指称握有国家经济命脉的犹太人。他的理论受到越来越多德国人的支持,到1933年时纳粹党已经从一个微不足道的小党一跃成为国会内第一大党。1933年1月30日,魏玛共和国年迈的总统兴登堡元帅(Paul von Hindenburg)正式任命希特勒为共和国总理(Reichskanzler)。希特勒政府通过行使宪法赋予总统在紧急情况下的特殊权力来执行公务,这些权力令希特勒可越过联邦议会(Reichstag)进行实际独裁统治。1934年8月2日兴登堡去世后,希特勒又依据宪法继任了总统,成为了德国唯一的真正拥有实权的领袖,在德语中称为“元首”(Führer)。

在意大利,第一次世界大战战后的形势同样严峻。中央政府无法控制地方,全国面临无政府状态,共产党人与社会党人控制着工会,很多人担心布尔什维克式的共产革命将席卷意大利。

在几个自由政府无法解决这些威胁后,国王维克多·爱麦虞埃三世(King Victor Emmanuel III)在1922年10月30日邀请右翼政客本尼托·墨索里尼(Benito Mussolini)以及他所领导的法西斯党组成政府。法西斯党人上台后依然保留自己的非正规武装,用以打击无政府主义者、共产党人和社会主义者。 在几年时间内,墨索里尼就巩固了自己的独裁地位,意大利也沦为一个警察国家。1935年1月7日,他与法国外长皮埃尔·赖伐尔(Pierre Laval)签署了意法条约。

此时的德国内部已经政局稳定,纳粹党人稳固了自己的政权后,开始将重心放到外交方面,并采取了多个冒险的行动。

1935年3月16日,《凡尔赛条约》遭到破坏,希特勒宣布德国军队将重整军备,并实行兵役制,从而破坏了《凡尔赛条约》所规定的德国军队人数不得超过10万的最高限额。 但是这些行动仅仅遭到了英国和法国的正式抗议。两国似乎更重视加强条约中有关经济制裁方面的条款。很多人认为条约太过严厉,而希特勒只是做了条约原本就不该限制德国做的事。1936年3月7日,在第一次冒险中尝到甜头的希特勒又派兵进驻莱因兰,而根据《凡尔赛条约》,莱因兰应该是非军事区。但是这次行动就像上次一样,并没有遭到英法的阻止。

之后德国就开始进行实际的领土侵略活动,第一个目标便是同文同种的奥地利。在得到了盟友意大利保证不会介入后,德国就在1938年3月12日正式宣布兼并奥地利,奥地利成了德国的一个省。

在奥地利到手后,希特勒的注意力转到捷克斯洛伐克。他提出的第一个领土要求是捷克斯洛伐克东北与德国接壤的苏台德地区(Sudetenland)。在繁琐的谈判后,英国首相张伯伦(Neville Chamberlain)与法国领导人达拉第(Edouard Daladier)对纳粹德国采取了纵容姑息的绥靖政策,通过牺牲捷克斯洛伐克这样的小国的利益来保持自己的最大利益。在慕尼黑会议上放弃苏台德,而捷克代表甚至都没有被邀请参加会议,只是在做出决定后他们才被告知。虽然捷克斯洛伐克政府提出抗议,但在德国的武力胁迫与英法两国拒绝出兵干预的情况下只能最终接受。慕尼黑会议也被史学家讥讽为“慕尼黑阴谋”(Munich scheme)。几个月后的1939年3月,希特勒又破坏了原先的承诺,占领了余下的捷克领土。3月14日斯洛伐克宣布独立并获德国、英国与法国的承认,最后在1944年9月成为纳粹国家。

在遭到国际联盟谴责侵略阿比西尼亚后,意大利与同样退出国联的纳粹德国缔在1939年5月缔结了《钢铁盟约》,从而加强了罗马-柏林轴心。1940年9月27日,德国和意大利又接受了日本加入轴心国,签署《三国公约》,罗马-柏林-东京轴心就此形成。

日本的军国主义化

在太平洋地区,战争的硝烟从1930年代早期就开始弥漫。日本扩大了其在朝鲜半岛的势力范围,逐渐向中国扩张。日本鼎承其大陆政策,妄图征服中国。1931年9月18日,日本在中国的东北发动九一八事变,并迅速占领中国的东北地区,不久后,成立了由自己控制的满洲国。

日本对华的侵略是否可以被看作是为其称霸世界的企图所迈出的第一步尚存争议。有学者认为,事实上,日本的侵略主要是受到19世纪西方殖民主义的影响,希望能够保障其在华的利益,特别是掠夺中国的自然资源。如果从19世纪欧洲强权的观点来看,日本的行为无可挑剔。但到1930年代,世界已经广泛接受了威尔逊的自决原则,这意味着以殖民主义的方式粗暴地掠夺他国的领土或资源的行为已经无法为国际社会所容忍。此外,日本在朝鲜和中国东北的暴行也遭至非议。然而,另一些学者认为,虽然日本法西斯势力在1931年的时候并没有上升到左右日本政局的地位,可是日本早已经在制定征服世界的计划。1927年,田中义一担任日本首相不久,就主持召开了一个研究积极侵华政策的内阁会议———“东方会议”。会后田中向天皇递交了一份极为机密的“田中奏折”已经表明了日本称霸世界的步骤:满洲蒙古-中国-东亚-亚洲-最后称霸世界。虽然这份奏折仍然存在争议,可是根据日后日本发动战争的节奏来看,与奏折内容吻合。

日本在中国东北扶植满洲国政权的行动遭到国际联盟谴责,导致日本最终退出了国际联盟。在日本,法西斯主义势力开始抬头,具有浓厚法西斯色彩的秘密社团发动了数次暗杀行动。经济的大萧条导致民选政府逐渐丧失了政府的控制权,军人开始执政,“军部”,作为日本军事力量的司令部被赋予比以前更多的权力,法西斯主义在军队中蔓延,很多时候军队可以为自身的利益而不是国家利益采取行动。同时随着民族主义与反西方情绪的上升,日本在中国的行为被人种理论合理化了。很多日本人开始相信,中华文明的精华传承在日本,而不是中国。在1936年二二六兵变之后,另外一部分法西斯分子控制了军部,使得军部代替日本内阁成为日本的最高权力机关。此时日本已经进入法西斯主义的时代。

1939年日本军队试图从满洲进攻苏联,但很快就被苏联和外蒙古的联军击溃,这阻止了日本的向北扩张政策,也保证了苏联与日本之间脆弱的和平,直到二战末期。同时,在这次试探苏联的失败的战役之后,日本内部“北进”和“南进”的争端中,“南进”派的力量得到了加强,因此日本从此以后较为坚定的走上了进攻中国征服太平洋的道路。

日本在1930年代的政策对于其最终的失败有着决定性的影响。当时日本的政策是建立在这样一种假设之上,即日本在没有获得稳定的自然资源供应之前无法与欧洲强权对抗,但为了取得所需要的自然资源他们又必需挑起一场他自知无法获胜的战争。此外在侵华时期的残忍行径、在中国建立傀儡政权的作法与日本的最终目标一脉相承,日本在战争中坚持这种不得人心的作法。而日本国内的许多政治精英当时就已经意识到这种自取灭亡的作法将会为日本带来的灾难,但都没有试图制止。

英法绥靖政策的失败

英国和法国是纳粹德国的死敌,因为第一次世界大战后,英法等国一手炮制了对德国极为严厉的《凡尔赛条约》,纳粹党也是通过煽动对该条约的仇视才上台的,故纳粹刚上台就制定了针对英法两国的报复措施。对此,英国和法国当局为了维护本国的利益,安抚疯狂的德国,对德国一系列的侵略扩张行为采取了对德国怀柔的绥靖政策。德国屡屡冲撞《凡尔赛条约》的束缚,英法都未采取任何有力措施。德军进入莱茵兰非军事区,吞并奥地利,一步步的紧逼,英法非但没有采取任何阻止的行为,更默许了德国的做法,西班牙内战时的英法则严守中立政策。到了德国要吞并捷克斯洛伐克的时候,英法则发展到了遂靖政策的最高潮——慕尼黑会议,在捷方未与会的情况下,强行将捷克的领土苏台德区割让给德国,如此明目张胆的姑息被史学家讥讽为“慕尼黑阴谋”,并企图将此祸水引向东边的苏联。英法这种牺牲他国利益而求得妥协的绥靖政策刺激了希特勒的胃口,希特勒不但吞并整个捷克斯洛伐克,而且入侵波兰,挑起了世界大战,而宣告英法绥靖政策的失败。

二战打响之后,人们逐渐看透了希特勒贪婪本质,英法绥靖政策也越来越不得人心,张伯伦的绥靖政策在英国走到了尽头,1939年9月3日,英国内阁进行了改组,有一个已下野的议员在家中砌花园的矮墙时,突然被请出来担任海军大臣,此人就是温斯顿·丘吉尔(Winston Leonard Spencer Churchill)。1940年,当纳粹德国占领了波兰、丹麦和挪威,法国岌岌可危,直扑英吉利海峡的时候,首相张伯伦因绥靖政策彻底失败而引咎辞职。1940年5月10日,65岁的丘吉尔在被英王任命为英国的战时首相。

英法对德国的姑息和妥协是德国法西斯势力迅速发展的罪魁祸首,而其操纵的国际联盟对国际事务控制能力的孱弱,也是1930年代世界大乱的主要原因之一。也有人认为,英法等国对避免战争的考虑而对其他黩武国家的容忍也应该是可以理解的。可是,不管绥靖政策的原因是什么,英法绥靖政策的后果却是非常严重的,不但养虎为患,让德国挑起了一次世界性的战争,而且在法国战败后,还将英国引向独自面对法西斯德国的危险境地。

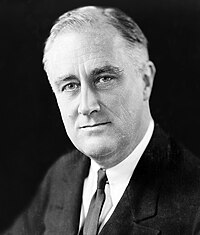

美国立场的改变

美国,一个高枕无忧的国家,也是当时世界第一工业国,当世界太平时,他觉得欧洲和亚洲离自己太远,当世界不太平时,他又庆幸自己躲在两洋堡垒的后面。当欧洲和亚洲的局势非常紧张时,虽然美国总统富兰克林·罗斯福(Franklin Delano Roosevelt)对法西斯国家德国和日本的扩张野心已经了如指掌,但是孤立主义和中立主义思想却弥漫着整个美国上空,美国人普遍对他国的战争不感兴趣。所以罗斯福只能向反法西斯国家提供物资援助,1941年3月,美国国会通过《租借法案》,这个法案授权总统向他认为防务至关重要的国家提供军火和战争物资,至此,美国已由中立国成为事实上的反法西斯国家。同年8月,罗斯福和英国首相邱吉尔在军舰上举行会谈,并签署旨在摧毁纳粹暴政的《大西洋宪章》。直到美国的太平洋军港珍珠港受到日本的偷袭。

战前的苏联

1917年,列宁(Владимир Ильич Ленин)领导的十月革命胜利后,俄国建立了世界上第一个也是当时唯一的社会主义国家,这个英法等国眼中的另类,在苏维埃政权建立之初,英法等协约国就曾经对其进行武装干涉而遭到失败,但苏俄也丧失了大量沙俄占领的领土。1922年,苏联成立,但英法美等西方国家依然对其采取敌对态度。1925年,列宁去世后,约瑟夫·维萨里奥诺维奇·斯大林(Иосиф Виссарионович Сталин)掌握了苏联最高领导权,并通过残酷镇压异己来稳固自己的权利。但同时苏联也逐渐成为世界主要的工业强国,1930年代末,苏联的工业产值已经超过了德国而达到了欧洲第一。

当德国法西斯政权崛起之时,英法美等西方国家就一直采取措施维护自身利益,英法等国家的绥靖政策除了维护自己利益免遭军事扩张势头正猛的德国损害以外,他们还有另外一个目的,就是将德国这股他们认为的祸水引向东方的另一个欧洲大国——苏联。在欧战战云密布的时候,斯大林对英法的妥协极端失望,他宣布停止和英法等国的军事联盟谈判,转而和纳粹德国修好,以实现自己的利益。同时,德国因为避免在东西两线同时作战,也要寻求先稳住苏联。这时,苏联和德国开始互相接近。这时的德国和苏联,欧洲这两个被认为是最强大的专制国家,虽然曾经是不共戴天的仇敌,却因政治现实令他们双方抛弃了西方国家认为是无法逾越的意识形态的鸿沟,签署了《苏德互不侵犯条约》(《莫洛托夫-里宾特洛甫条约》)。该条约中包括了“秘密附属议定书”(苏联一直否认该协定书的存在),划分两国在波兰、波罗的海三国、芬兰以及东欧其他国家的势力范围。这时,当时世界面积第三大的国家(当时面积最大国是大英帝国,面积第二大国是法国)、世界第二的工业国和德国媾和,让英法独自面对强悍的法西斯德国,只能吞咽自己绥靖政策种下的苦果。

中国,山雨欲来

1920年代的中国四分五裂,被各个当地的大军阀控制,中央政府无法控制全国的大部分地区。在这种情况下日本得以通过签署不平等条约的形式来对中国施加影响,但是这样做风险很大,因为一旦中国陷入完全的无政府状态,任何协议都无法执行;而如果中国变强,则有可能废除这些条约。

1926年起,以蒋介石为主要领袖的国民党领导国民革命军开始进行北伐。蒋介石成功地击溃了华中、华南地区的军阀,而且即将与北方的军阀达成和解协议。由于过去有着亲日背景的,控制着东北三省(满洲)的军阀张作霖表现出将与蒋介石合作的迹象,日本在1928年发动了一次暗杀事件被称为“皇姑屯事件”,暗杀了张作霖,并且逼迫张作霖的儿子、继承人张学良继续同日本合作。然而张学良更加偏向于同南方的蒋介石政府合作。在张学良完全控制住东北军政局势后,宣布“易帜”接受蒋介石的国民政府领导。失去对中国东北本地军阀的控制后,日本在1931年9月18日发动九一八事变,占领了中国的东北三省,并在当地设立了一个满洲国,还将清朝的末代皇帝溥仪安插为满洲国的皇帝。因為中華民國政府不承認滿洲國的合法性,所以常稱之為“偽滿洲國”。

九一八事变后的整个三十年代,中国与日本陷入了僵局,蒋介石为了集中精力消灭对他建立独裁统治有极大危害的共产党人,制定了“攘外必先安内”的政策。蒋介石认为,只有全中国都团结在他自己的旗帜下,才能更加有效的对付外来的侵略。而此时,中国的民族危机已经极度深重,随着民族主义情绪的影响和日本侵华脚步的加快,越来越多的政治精英与普通中国人对蒋介石的政策感到不满。

1936年12月12日,张学良和杨虎城发动了西安事变,在西安扣留了蒋介石,迫使其“停止内战,联共抗日”,蒋介石被迫同意。日本关东军对此的反应是在未获东京批准的情况下于1937年7月7日制造卢沟桥事件,以此挑起冲突,中日战争(抗日战争)全面爆发。

当时中国的抗日战争并未得到外国的多少支持,而更多则是道义上的支持,几乎是在独自面对日本强大的威胁。英国为了不刺激日本,加入了对中国的封锁,而美国则依然在孤立主义的政策上自我陶醉,美国对中国的支持也仅限于道义层面。后来国会虽然通过《租借法案》,可以向总统认为国防至关紧要的国家输出军火,但当时中国的海岸线被日本封锁,此法案反而更有利于日本。苏联在抗战初期是中国最大的援助方,但在苏日和谈后,苏联的援助停止。

欧洲战场

战争爆发

1939年9月1日凌晨,德波战争爆發,德国军队利用夜幕的掩护,在2300多架飞机的支援下,对波兰发动突然袭击,第二次世界大战全面爆发。当航空兵和装甲部队结合起来时,全世界第一次领教了“闪电战”是怎么回事。9月3日,英国和法国对德国宣战,虽然英国和法国之前已经保证会确保波兰的安全,但是波兰的抗战并没有得到英法两国任何有效的军事支持,而是实行所谓的"静坐战",企图祸水东引("东"指的是苏联).波兰

| 本条目正在大幅修改,持續時間「2小時」,請勿在此期間編輯。 當重大編輯結束或暫時停止編輯時,請移除本模板。您可於編輯歷史中查看添加本模板的編者。 本模板是為了避免編輯衝突,請於本次重大編輯結束後立即移除本模板,讓其他編者能繼續編輯本条目。 致其他編者:當本条目最後編輯時間(6868日15时33分37秒前,刷新)距今超逾「2小時」,請直接移除本模板即可。 |

军队奋力抵抗,但最终波兰的军队还是被装备精良的德军击溃。9月6日,波兰政府逃离华沙。9月17日,华沙保卫战开始,几乎在同一天,苏联红军进入波兰东部。9月27日,德军占领华沙,波兰在复国20年后,又一次消失了。

虽然东线战事形势千变万化,可是西线的法德边界却毫无动静,英法等国屯重兵于国门,却躲在钢筋水泥的工事后面,眼睁睁地看着德国对波兰的侵略,只在外交上予以形式上的谴责而已。从1939年9月1日战争爆发开始,直到1940年5月10日,德国才和英法爆发正式冲突,这段和平的时期被德国人叫作“静坐战”(Sitzkrieg),西方则称为“奇怪战争”(Phoney War)。希特勒在占领波兰后得意地宣称“对于这种结局,波兰人应该感谢他们的英法朋友”。

斯堪的纳维亚战役

1939年11月30日,芬兰遭到苏联的袭击,苏芬战争(也叫冬季战争)爆发。芬兰的抗苏战争赢得了当时广泛的同情,瑞典、美国等国家的志愿者纷纷奔赴芬兰作战,英法也计划组织远征军开赴芬兰。但当时芬兰也是相当孤立的,瑞典保持中立,德国甚至站在苏联一边,英法的动作太慢,远征军则更是遥遥无期。1940年3月,芬军在损失了20%的部队后终于放弃了曼尼海姆防线。最后,它的独立才是第一位的。经过3个月的苦战与惨重损失(保守估计为20万人,实际伤亡可能上百万:赫鲁晓夫回忆录142页),苏联在芬兰同意割让10%的领土后放弃了侵略目标。芬兰人丧失了比在战场上所失去的更多领土,其独立仍然受到苏联的严重威胁,这最终导致了持续战争的爆发。

4月9日德国展开“威塞尔演习”(Weserübung)计划,进攻丹麦和挪威。德国人声称这是为了防止英法首先占领挪威这个原本中立的国家,从而切断德国从瑞典进口矿产的道路。英国部队在挪威的战役中遭受失败,令瑞典和芬兰与西方国家的联系被切断。由此,德国向中立的瑞典施压,要求允许德国的军用物资与士兵过道瑞典。

战争初期的苏联和东方战线

欧洲大战开始后,斯大林认为德国迟早要进攻苏联,就开始着手建立防范德国的“东方战线”,这条战线从波罗的海一直延伸到黑海,并企图通过扩大苏联西部疆域加强防御德国侵略。

1939年9月17日,根据《苏德互不侵犯条约》的秘密条款,苏联和德国一起合谋瓜分了波兰;9月28日,苏军开进了波罗的海三国(立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚);1940年8月初将这三国强行并入苏联。1939年11月30日苏联进攻芬兰,爆发了苏芬战争;1940年6月28日,苏联出兵进驻罗马尼亚管辖的比萨拉比亚和北布科维纳地区。

至此,苏联已将其国界向西推移300~400公里,获取了邻国大约60万平方公里的土地。这些领土在苏联战后以合法的名义占领,直到冷战结束后,一些国家才获得独立。

东方战线并未起到苏联预期防御德国进攻的作用,却因为其大国沙文主义的充分暴露而遭受到各国的谴责,苏联也被国际联盟除名,并将利益受到损害的芬兰、罗马尼亚等国家更快地推向了轴心国阵营。苏联的这种作为,加上苏联当时的国内肃反运动,都严重损害了苏联的声誉和共产党在国际社会中的声望。

西线战事的爆发

1940年3月18日,墨索里尼和希特勒同意协同作战,对抗法国和英国。5月10日,德国军队绕过马奇诺防线侵略了比利时、荷兰和卢森堡,静坐战结束。

未等完全占领这些国家,希特勒就把目标对准了法国。5月13日德军通过阿登森林(Ardennes)进入法国,盟军在阿登高地完全无法组织有效的抵抗。在色当法军遭到了更严重的打击,德国人的两个坦克师在高射炮的掩护下跨过缪斯河,中央防线上的盟军被完全击溃。到5月19日7个德军装甲师已经抵达离英吉利海峡只有50英里处。5月24日,德国装甲部队已经望见法国的北部港口敦刻尔克,但却在这时接到停止前进的命令。这个命令被证明是德军的致命失误,被包围的盟军立即开始执行“发电机计划”,即敦刻尔克大撤退。850艘各种类型、动力、大小的船只舰队跨海集中到敦克尔刻,5月27日开始撤走了第一批士兵,到6月4日时已经有超过33万人成功逃脱,其中23万是英国远征军。这次成功的撤退为英国保留了元气,也鼓舞了英国人民抗敌的信心。

在6个星期内,法国就投降了。为了侮辱法国人,希特勒选择在一个1918年德国投降的火车车厢内签署停战条约。法国的失利令英国必须独自面对德国。

占领法国后德国空军就在法国北部集中,准备可能的登陆战(海狮计划,Operation Seelöwe)。德国决定首先进行空战消灭英国皇家空军,这即不列颠战役。但事实上很多人认为登陆战根本就不切实际,因为即使德国空军能够将皇家空军赶出南英格兰,剩余的英国空中力量仍有可能在英格兰中北部对德国登陆造成威胁,德国的登陆部队很有可能被英国海空力量切断,然后逐个消灭。

但是德国人似乎没有意识到这点,他们在8月5日发动了“鹰计划”,即对英国的大规模空中打击,从而为陆军登陆扫除障碍。在战役的高峰,8月24日到9月6日德军每天平均出动1000多架飞机,凭借着数量上的优势与已经十分疲劳的皇家空军飞行员作战,虽然英国拥有先进的雷达技术,他们还是损失了四分之一的空军飞行员。

德国却在关键时刻决定改变战略。他们开始对英国的主要城市狂轰烂炸,希望能够摧毁敌人的信心,令敌人迅速投降。这为英国的飞行员提供了喘息的机会。但轰炸也对英国造成了严重影响,几乎所有的英国工业重镇遭到袭击,伦敦更是从9月7日到11月3日连续57个夜晚遭受轰炸,其他受袭击的城市还包括工业城市考文垂和伯明翰,以及一些港口和海军基地等。

当时在欧洲大陆没有大的地面冲突,因此空战成了主要的战事。英国空军也不时在夜间轰炸欧洲大陆。8月25日晚上皇家空军第一次对柏林进行了轰炸。不列颠战役的最终结果是,希特勒在9月17日下令“无限期推延”海狮计划,德国登陆英国的企图宣告失败。当然,另一个取消海狮计划的原因是希特勒已经找到了下一个猎物:曾经是盟友的苏联。

巴尔干半岛

1939年4月7日,欧洲战争全面爆发之前,欧洲的另一个法西斯国家意大利就开始了对阿尔巴尼亚侵略,随后又在1940年10月28日进攻希腊,可是意大利不但未能占领希腊,希腊人反而在1940年11月14日进入了阿尔巴尼亚。但这时德国开始介入战事。1941年4月6日德军开始与希腊人作战,同时还攻击了南斯拉夫。英国人虽然支援希腊,最后还是无法取胜,纳粹德国的军队在4月27日进入雅典。之后德国又开始发动对克里特岛的攻击,6月1日克里特战役结束,德国伞兵成功从英国人手中夺取了该岛。但是这次行动对德国来说也不太顺利,之后德国再也没有使用伞兵攻击。

英国和希腊的最后几支武装力量在6月1日撤退到埃及。在巴尔干落入纳粹手中之后,希特勒终于可以无顾虑地发动对苏联的袭击了。

东线苏德战场

参见:苏德战争

1941年6月22日,德国集结前所未有的巨大兵力,包括其仆从国在内的190个师,3712辆坦克,7184门火炮,60万辆运输车和4950架飞机,共计五百五十万人,发动对苏联的突然袭击,该军事行动代号为“巴巴罗萨”(Unternehmen Barbarossa),苏德战争,这场二十世纪最经典最火爆的战争开始了。苏德战争开始后,苏联将这场战争称为“伟大的卫国战争”(Великая Отечественная Война,俄语意思是“伟大的爱国战争”),也叫苏联卫国战争。

而除了德国以外,意大利、匈牙利和罗马尼亚的部队在希特勒的要求下也对苏联发动袭击。另一个参与进攻苏联的国家是芬兰,由于苏联在建立所谓“东方战线”的时候侵略芬兰,并割占了芬兰的部分土地,所以芬兰在1941年6月25日宣布将攻击苏联,以取回其在两年前的冬季战争中所丧失的土地。芬兰在战争初期夺回被苏联割占的土地后就停止了进攻。另外芬军亦参与了对列宁格勒的包围。这场被称为“继续战争”的冲突持续到1944年。

在战事的最初几个星期对苏联红军而言是无疑是一场灾难。由于斯大林对德国发动战争的时间和进攻方向估计的严重错误,加上许多红军将领在斯大林发动的肃反行动中丧生或者被流放而削弱了苏军的作战和指挥能力,苏联对德国发动的闪电战猝不及防,导致战争初期苏军损失惨重,战争前苏联着手建立的“东方战线”被德军坦克一碾而过,进而丧失了大片国土,白俄罗斯首府明斯克和乌克兰首府基辅等大城市相继被德国占领,苏联第二大城市列宁格勒(今天的圣彼得堡)也被包围,德军兵临莫斯科城下。值得一提的是1941年的基辅保卫战,苏军西南方面军在基辅被大规模围歼,苏军仅被俘人数就达60万人之巨,这一战役也是人类历史上最大规模的包围歼灭战,此战导致苏联西南防线的溃退。

虽然一开始德国人打得极其顺利,但巴巴罗萨计划本身就有重大漏洞,其中最严重的缺陷是其后勤补给。苏联广袤的土地意味着如果德军行动过快,后勤补给将无法及时跟上。所以尽管1941年11月初,克里姆林宫已遥遥在望,苏联政府和外国使馆已迁往莫斯科以东800公里的古比雪夫(今萨马拉),但11月7日斯大林依然如往年一样在红场进行十月革命节阅兵,受阅部队(包括由远东及西伯利亚军区调来的部队)刚刚接受完检阅即被投入战场,到1941年12月5日德国人的攻势被遏止时,他们的后勤补给线已经达到极限,再加上战线后方苏联游击队的不断破坏,前线部队的进攻已经难以维继了——德军“天下无敌”的神话就此粉碎。巴巴罗萨计划最初制订时认为苏联红军会在冬天来临之前就崩溃,但真实情况是苏联部队始终能够组织有效抵抗。这一错误的估计严重影响了德国人的计划。另外,苏联人在撤退时采取了焦土政策,他们坚壁清野,令德国人的后勤问题更为突出。当冬天来临时,大量德国士兵因苏联严寒的冬天和苏联的反攻而死亡。

虽然德国人最后不得不因供应短缺与寒冷的冬天而停止进攻计划,但他们还是占领了大片苏联的西部领土,而苏联直到1944年末才完全收复失地。

当德国人占领了大部分苏联东欧部分的土地后,这场战争中最大的悲剧开始了:围攻列宁格勒。当德国与芬兰的部队分别从南方和北方抵达列宁格勒外围后,希特勒下令必须“将列宁格勒从地球上清除”,命令消灭城内的所有人口。德国军队开始包围列宁格勒以切断来自外部的援救物资,同时用炮击和空军轰炸。包围持续了900天,在饥饿、严寒和恐惧的氛围中,大约100万平民死亡――其中80万死于饥饿;但列宁格勒始终没有向纳粹屈服。著名音乐家肖斯塔科维奇为此创作了举世闻名的《第七交响乐》(又称《列宁格勒交响乐》)去表现苏联军民在列宁格勒保卫战当中的英勇抗争及为此而付出的巨大牺牲。

在忍受了1941年末1942年初寒冷的冬天后,德国军队开始准备进一步的进攻行动。原本进军莫斯科的计划现已经改为进攻伏尔加河地区的斯大林格勒(今天的伏尔加格勒)。德国始终未能完全占领这座城市,并在进攻过程中遭受了重大的损失。

希特勒的犹豫不决、高级将领们对改变计划的不满以及过长的补给线,以及苏联红军顽强的抵抗,令斯大林格勒的巷战成为德国士兵的恶梦。当苏联红军发动反攻时,20个师的德军(还有2个罗马尼亚师)被切断了退路,德国第六集团军被完全围困。随着食品、燃料和弹药的消耗,德军的阵地越来越小,直到最后一部分德军在1943年初投降。为了确保前线军官不会投降,希特勒提升第六集团军司令弗雷德里希·保卢斯(Friedrich Wilhelm Ernst Paulus )为陆军元帅(因为历史上的德国陆军元帅没有一个曾经投降过。保罗斯没有投降,但也没有遵照希特勒的命令“战到最后一兵一卒一枪一弹”,他本人最后被苏军俘虏)。斯大林格勒战役以历史上最血腥的战役而载入史册,双方的损失都很惨重,大约有200万人死亡,其中50万是平民。该战役与中途岛海战同时成为二战最重大的转折点。

斯大林格勒之后,德国人渐渐丧失战场的主动权,但苏联人也因为战争损耗太大而没有形成有效的进攻力量。1943年开始,苏军在战场上逐渐转入反攻。1943年夏天,苏德双方的军队集结于库尔斯克突出部,德军由冯·曼施坦因将军(von Manstein)领导下准备发动大规模的攻势,库尔斯克战役打响。库尔斯克战役是德军在东线的最后一次大规模攻势,也是历史上最大规模的坦克战役。由于苏联方面事先获得了情报,为库尔斯克突出部的防御制订了一个大规模计划。在他们的抵抗之下,德军装甲部队最多只前进了17英里。在该场战役以苏军的胜利结束后,红军就始终控制着战争的主导权,苏联人发动了一系列猛烈的攻势,直到1945年5月占领柏林。

而在西线,盟军在诺曼第登陆前唯一的重要战役是进攻意大利。欧洲战场上牺牲的苏联人要比其他所有国家死亡人数的总和还多。大约有2700万苏联人,其中包括了1300万平民,在德国入侵时死亡。在很多被纳粹占领的城市,平民逮捕后就被烧死或枪击而死。斯拉夫人始终被纳粹份子认为是“劣等民族”,所以对他们进行残酷的种族大屠杀。

苏德战场是二战时期最主要的战场,也是二战中决定胜负的主战场,德军80%的力量在苏德战场上被歼灭。苏联为抵抗德国的侵略付出了巨大的人员伤亡和物质损失。当然苏联并非是在孤军奋战,同盟国为了支援苏联的反法西斯战争,冒着极大的风险向苏联提供战略物资;但更主要的是苏联军民的艰苦战斗。此外,苏联几乎未参与重大海战,而且直到战争末期才正式对日本宣战(此前苏联曾在诺门坎和张鼓峰地区击败来犯日军)。

北非

北非战役开始于1940年,当时小股英国军队击溃了来自利比亚的意大利军队的袭击。随着由埃尔温·隆美尔( Erwin Rommel)率领的德国部队的到来,战事在1941年的阿拉曼(El Alamein)达到高潮。1942年7月1日至7月27日,第一次阿拉曼战役爆发。德国人成功占领了阿拉曼,这是在亚历山大港和苏伊士运河之前最后一个战略地点。然而,就像在苏联一样,德国人的后勤供应跟不上,让英军有机会阻挡他们进攻。

10月23日到11月3日是第二次阿拉曼战役,这次是英国人采取了主动。因为德意联军占领了阿拉曼就可能直接侵占整个埃及,继而威胁苏伊士运河和中东,切断英国与印度等海外殖民地的联系。英军必须设法阻止德意军队的进攻。10月23日夜,英军1000多门大炮齐发,向德意军队发动强攻。一个多星期后,十万多德意军队损失过半,防线崩溃,被迫西逃。隆美尔一路撤退到了突尼斯。

1942年11月8日,英美军队在“火炬行动”中登陆摩洛哥和阿尔及利亚。当地维希法国的部队几乎没有任何抵抗。最终德意部队遭到来自阿尔及利亚和利比亚部队的夹击。从东西两个方向同时进攻的盟军部队在1943年5月13日将德意部队完全赶出非洲。在北非战场上,25万轴心国士兵被俘虏。

盟军进攻意大利

盟军占领北非后,利用其优势进入欧洲已经是不可避免的了。1943年7月10日,盟军最先攻击了意大利的西西里岛。这令墨索里尼丧失了党内同仁的支持。1943年7月25日,一向是墨索里尼的橡皮图章的法西斯党最高委员会通过决议要求恢复君主立宪制,并把军队的指挥权交给国王。当天晚上墨索里尼被国王召见,到达皇宫后立即被逮捕并撤除所有职务,随后软禁在一个与外界隔绝的别墅。他的继任人彼得罗·巴多格利奥元帅(General Pietro Badglio)在1943年9月8日与盟军达成停火协议。

与此同时,由乔治·史密斯·巴顿将军(General George Smith Patton)率领的美国第七集团军以及由伯纳德·劳·蒙哥马利将军(Field Marshal Bernard Law Montgomery)率领的英国第八集团军成功会师,完成了对西西里的占领。

德国人在得知墨索里尼垮台后立即出兵意大利并在北部地区建立了强有力的防线。

1943年9月3日,盟军部队登陆意大利本土,美军从萨勒诺(Salerno)登陆,英军则在塔兰托(Taranto)登陆。

由奥托·斯科尔兹内率领的一个德国特种部队救出了墨索里尼,并安插他为意大利社会共和国的领袖。意大利社会共和国是一个位于北意大利纳粹占领区的伪政府。墨索里尼在1945年4月28日盟军会师米兰期间被捕,并被逮捕他的游击队处死。

尽管德国控制了意大利北部地区,盟军还是在1944年6月4日 (诺曼第登陆两天前) 进入罗马。1944年9月10日,英军开始对德国的防线发起攻击,直到1945年4月29日,即德国投降以及墨索里尼被捕两天后。

盟军占领法国

与罗马沦陷同时发生的是对法国的进攻。1944年6月6日盟军在诺曼第登陆,盟军与德军进行了两个多月的激烈交战,然后美军、英军与加拿大军队逐渐取得优势,德军则渐渐衰弱。最后致命的一击是十分冒险的行动,由巴顿领导的美军突破了德军的防线,而原本在诺曼第作战的德军则被困在包围圈中。德军再无力阻挡盟军的进攻,盟军顺势直达德法边界,

反抗贝当的维希法国组织

自由法国领导人

盟军也开始对德国城市进行猛烈的轰炸,造成了严重的人员伤亡与物质破坏。而在国内,希特勒逃过了多次暗杀行动,包括发生在1944年7月20日最严重的一次政变企图。这场由克劳斯·冯·施道芬堡(Claus von Stauffenberg)策划、埃尔温·隆美尔及阿尔弗雷德·台尔普(Alfred Delp)等人参与的计划原本准备用炸弹谋杀希特勒,但是过程中一些未预料到的因素导致预谋失败。希特勒只受了轻伤。

1944年8月15日盟军又发动“骑兵行动”(Operation Dragoon),从法国南部发起攻击。到9月,三组盟军部队已经抵达德国边境,很多乐观估计认为战争在1944年年终就可结束。

为了实现该目标,盟军发动了“市场花园行动”(Operation Market Garden,1944年9月17日至24日),试图解放荷兰北部地区并进入德国,但是德军的力量比情报中显示要强得多,英国第一空降师几乎全军覆没。

1944年寒冷的冬天以及盟军所遇到的困境令西线战事处于僵局。美军在赫尔根森林战役(1944年9月13日至1945年2月10日)中试图消耗敌人的实力,因为只要德国人还守着这片森林,盟军就无法快速推进。1944年12月16日德军发动了一次反攻,在阿登攻击初期德军成功地包围了一些美军部队,但是盟军最后还是成功地击退德军。

盟军的最后障碍是莱茵河。由于德军的失误,盟军在1945年4月渡过莱茵河,通向德国心脏的大门就此打开。

欧洲战事的结束

1945年4月25日,美国与苏联的部队在易北河会师,将德国划为两半。由苏联红军发起了进攻柏林的战役。希特勒堅決抗拒,宣稱誓死保衛柏林,攻克柏林的戰斗慘烈開打,苏军在柏林战役中共歼灭德军48万人,自身也付出了30万人的伤亡代价。

1945年4月30日,当一切都即将结束时,希特勒在自己的碉堡中与自己的长期情人或新婚妻子爱娃·勃劳恩(Eva Braun)一起自杀。希特勒在遗嘱中任命卡尔·邓尼茨(Karl Dönitz)海军元帅为他的继承人,约瑟夫·戈培尔为德国总理。但是戈培尔也在5月1日与家人一起自杀,而只剩下邓尼茨与盟军谈判投降问题。投降文件在5月7日由阿尔弗雷德·约德尔将军(General Alfred Jodl)签字,根据苏联方面的要求,上述情况只能视为投降仪式的预演,正式的投降文件于次日(5月8日)在柏林由苏联的朱可夫元帅主持签署,凯特尔元帅代表德国最高统帅部在文件上签字,该文件于5月9日零时生效,由于时差关系,美英盟軍將5月8日稱為V-E Day(歐戰勝利日)。邓尼茨在1945年5月23日被捕,前第三帝国的领土则被盟军划分为苏联控制的东德与由英国、法国和美国控制的西德。6月24日苏联在莫斯科举行战胜纳粹德国阅兵式,数百面纳粹军旗被苏联士兵抛到列宁墓斯大林脚下。

战争结束后,盟军也发现了多个纳粹集中营,据估计纳粹利用这些集中营囚禁与谋害了大约1200万人,其中受害最重的是欧洲的犹太人,根据纽伦堡审判时的证词,大约有一半的犹太人死于纳粹魔掌之中。除此之外吉普赛人、斯拉夫人、天主教徒、同性恋、残疾人等也遭到残酷迫害与毁灭。在所有的集中营中最著名的是奥斯维辛(Auschwitz)集中营,大约有200万人死在这里。虽然在战争期间盟军对纳粹大屠杀的行为所知并不多,这种残酷的行为已经成为二战历史中最重要的一段记录之一。

远东及太平洋战场

中国战场

二战中国战场在1937年7月7日日本华北驻屯军发动卢沟桥事变时就已经全面展开,比欧洲爆发全面战争早了两年多。事实上早在1931年九一八事变之后,中国和日本已经分别在中国东北、上海、华北附近爆发过军事冲突,因此有学者认为中日之间的战争在那时就已经开始。但是中国政府的主要军力仍然被蒋介石调用去从事“剿共”行动。剿灭共产党的行动在1936年西安事变之后停止,而中日两国政府间的正式战争状态则在七七事变之后才得以明确。

从1937年到1941年,二战亚洲战场的绝大部分战役发生在中国。日军从华北和上海两个方向向中国腹地发起猛烈攻击,并宣称能“三月亡华”。中国政府组织力量进行顽强的抵抗。在淞沪会战苦战3个月后,1937年12月中国政府的首都南京失守。为了报复中国政府的强力抵抗,日军在南京以及周边地区组织了大规模的屠杀行动,其中南京大屠杀尤为惨烈,据中国政府官方资料,有30多万人在这次事件中被日军杀害,如果包括从上海到南京一线及其周边地区的话,受害人数更高达上百万。

中国国民政府在逃离南京后,先迁到武汉,然后又退守重庆。在这一过程中,国民政府继续组织力量反抗,在徐州、陕西、江西、湖北、四川、广州组织过大规模战役。1938年秋,虽然占领了中国东部的大片领土(以占领广州、武汉为标志),但是面对国民政府的抵抗,日本已经感觉无力发动进一步的进攻,于是战争进入僵持状态。

在战争之初,中国基本上独自与日本作战。英国参与了日军对中国的封锁。美国也未向中国进行任何援助,相反的,不断将战略物资卖给日本。仅有苏联对中国提供了有效的军事援助,苏联甚至还以志愿者的形式派遣飞行员直接加入中国空军参加对日空战。但1941年苏日中立条约签订后,苏联的对华援助就此中止。珍珠港事件后,美国答应援助中国战区,但是援助并不是无偿的,它要求中国用桐油来换。在初期,美国还把大量援助囤积于印度,并没有马上交给中国。而著名的美国飞虎队,一开始并没有得到美国政府的支持,他们所使用的竟然是中国政府从苏联购买的飞机。战争后期,美国援助日渐增多,但是与欧洲相比,仅仅是1.7:100。

到1941年,日本已经占领了华北和华中的大部分地区,但是日本依然面对来自国民党正规军与中国共产党游击队的抵抗。尽管日本在华建立了多个傀儡政权,但是这些政权基本上没有实权,加上日本军队的残酷压迫使得日本的占领不得人心。日本人拒绝直接与蒋介石政府谈判,也不愿意作出让步以换取民心,他们只是希望通过高压统治能令中国人放弃抵抗。

这种政策只会导致更顽强的抵抗与国际舆论的反弹。由于日本的侵华行为,美国、英国以及流亡的荷兰政府(此时依然控制着东南亚的大片石油资源)停止向日本供应原油与钢铁。日本将此看作是一种挑衅,而缺乏这些资源日本的战争机器便无法继续运作。因此日本在1941年12月7日日本侵略了马来亚半岛与菲律宾,同时袭击珍珠港重创停泊在那里的美国舰队。虽然日本非常清楚,他们无法与美国进行一场持久战,他们却还希望美国在面对如此突然、残烈的牺牲后能够愿意与日本进行协商,以让美国接受其在中国的侵略。但是他们的如意算盘打错了,他们面对的是一场自知无法取胜的战争。

四天后,日本的盟友德国也对美国宣战,美国被迫两线作战,在此之前美国一直试图保持中立,尽管他们通过租借法案不断向英国和苏联提供战争物资。

太平洋战争

盟军由于欧洲战事的拖累无法在亚洲进行针对顽强的日本人的有效抵抗。1941年12月10日英军在马来亚的多艘重要军舰被击沉,香港也在1941年12月25日沦陷。在差不多同一时间,美国在关岛和威克岛的基地也被占领了。次年1月日本又进攻了缅甸、所罗门群岛、荷属东印度以及新几内亚,而马尼拉、吉隆坡和腊包尔则被占领。征服的道路是如此的神速:1942年2月新加坡、巴厘岛与帝汶、3月仰光、爪哇、5月曼德勒都一一被日军占领。而日本空军也完全控制了这些地区的空中战场,美英的空军被完全赶出这些地区。日军还对澳大利亚北部发起突袭,并扫荡东印度洋,将英国舰队赶出锡兰。

但盟军的攻势逐渐加强。4月的空袭东京(Doolittle Raid)虽然很大程度上是象征性的,却鼓舞了士气;而美国海军在珊瑚海海战(Battle of the Coral Sea)虽失利,却依然挫败了日军进攻莫尔斯比港(Port Moresby)的企图。之后是6月关键的中途岛海战(Battle of Midway):在这场实力相近的战役中,日本海军遭到了决定性的打击,中途岛海战是第二次世界大战太平洋战场的转折点。

陆地上,在缅甸的英国和印度军队在中国军队的帮助下开始还击日军,撤退速度也减缓了,澳大利亚军队在新几内亚成功地守住了莫尔斯比港,8月日本地面部队在米尔恩湾战役(Battle of Milne Bay)中遭到挫败。同时美国和日本抢占瓜达尔卡纳尔岛(Guadalcanal)。在之后的6个月双方部队发生激烈战斗,最终美国取得了胜利。至此日本开始打一场防御战,盟军变被动为主动。日军被瓜达尔卡纳尔岛战役拖累,从此便再也无法恢复元气。日军在其他战场上也丧失了优势,美国开始积极为麦克阿瑟在新几内亚的陆地推进以及尼米兹的太平洋岛屿战争铺平道路。

在中国大陆,日军也被拖入了持续作战的泥潭,国民政府将领薛岳、陈诚抵抗住了日军在湖南和重庆周围进攻,三次长沙会战的胜利大大鼓舞了中国军民的士气。中国共产党在发动了“百团大战”之后,利用游击战术不断的打击日军的补给线。虽然经历了1944年的豫湘桂战役的溃败,国民政府依然在不断的抵抗。只不过到1944年的时候,日军在太平洋战场上的失败已经成为定局,欧洲的德军也不断退守,大陆交通线的打通对于日军扭转战局并没有起到太大的帮助。

1944年盟军在一系列越岛登陆作战中,突破了日军在太平洋的内防御圈,日本海军遭到重创,随后盟军发起进攻菲律宾的登陆战役,在莱特湾海战中击溃了残余的日本舰队。盟军在西太平洋获得空中和海上的压倒性优势。

战争的结束

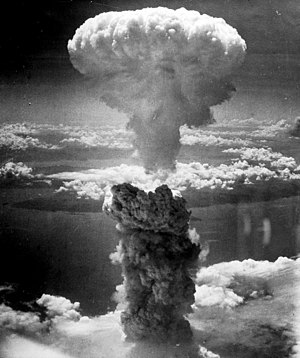

原子弹爆炸后在天空升起

一个高度达6万英尺的蘑菇云。

在硫黄岛、冲绳岛以及其他地方的苦战使双方都遭受严重的人员伤亡,不过这些战役的成果是日本的缓慢撤退。随着越来越多的资深飞行员丧身战场,日本开始实行由神風特攻隊直接冲击重要军事目标,试图减缓美国部队的进攻速度。但同时,东京和其他城市还是遭到了美军的轰炸。1945年2月3日,苏联同意介入太平洋战事。1945年4月5日,苏联政府在《苏日中立条约》到期前,宣布《苏日中立条约》不再有效。投机的斯大林选择在8月8日对日宣战,并由百万大军进入中国东北地区。中国军队亦进行大规模的战略反攻。而同月美国在日本的广岛(8月6日)和长崎(8月9日)投下了两颗原子弹。

面对核武器的威胁与中国东北地区的丧失,日本裕仁天皇与内阁开始重新考虑投降。日本帝国在8月15日(第二次世界大战对日战争胜利纪念日,英文V-J Day)正式宣布投降。最终的投降书是于1945年9月2日在美国战舰密苏里号上签署的,此后麦克阿瑟将军开始负责日本的重建。这段时期在日本被看作是美军的占领期。美国总统杜鲁门于1946年12月31日正式宣布,美日两国已经不处于敌对状态。

影响

或许是从第一次世界大战中学到的惨痛教训,西方国家在第二次世界大战后并没有向战败国要求索赔。相反,美国国务卿乔治·马歇尔(George Marshall)的“经济复苏计划”(即“马歇尔计划”)要求美国国会拨款上百亿美元,用于欧洲的重建。

但是被苏联控制的欧洲部分并无法享受“马歇尔计划”的援助。在《巴黎和约》中,苏联的敌人匈牙利、芬兰和罗马尼亚必须向苏联及其卫星国支付3亿美元(根据1938年的价值)的赔偿,而意大利则必须赔偿3.6亿美元。意大利的赔款主要在苏联、希腊和南斯拉夫三个国家之间分享。

苏联是这么解释赔款要求的:苏联遭到了战争的最大蹂躏。俄国在冷战前的150年中三次遭到侵略:拿破仑战争、第一次世界大战、第二次世界大战。在这些战争中上千万俄罗斯人丧生。苏联也依此为借口占领东欧,以创造一个防止西欧进犯的“缓冲区”。

与此同时,美国和苏联加强了两国在欧洲的军事力量,以防备可能的侵略。用丘吉尔的话来说,铁幕已经在欧洲降下,苏联与"民主国家"之间的一场新冲突、即冷战,已经开始。

在美国的曼哈顿计划中为迅速制造原子弹而组织动员的大量研究工作引起了科学界的震动,美国各地在战后纷纷建立了多个由国家出资的实验室。许多参加曼哈顿计划或对原子弹的发明有贡献的科学家都开始致力于无核化的努力。

从军事上来说,二战开启了空战的时代,军舰也开始成为重要的武器。在这场永远不会结束的军备竞赛中,空军已经成为无法缺席的一份子。

战争也动员了空前绝后的大规模部队。虽然此后还是爆发了几次大规模部队的肉搏战(如5年后的朝鲜战争以及几次非洲国家的战争),大国开始更注重军事上的科技含量与精良的作战部队。

战争后的纽伦堡审判判处了多名纳粹高级将领死刑,罪名是战争罪与种族大屠杀。同样的,在东京审判中,多名日本的高级官员也因类似的罪名被执行死刑,但日本对战争罪行的清算不及德国彻底,如美国处于自身战略利益需要保留了天皇制,在日本侵华战争期间犯有严重战争罪行的冈村宁次等未被起诉。在其他一些国家,特别是芬兰,盟军要求将政治上的领导人以“战争责任”的罪名处决。

日本同时与48个国家签定了多边的《旧金山和约》,另与退守台灣的“中華民國”政府在台北签定《台北和约》,1972年日本與中華人民共和國建交,1978年,中日两国签定《和平友好条约》作为战争的终点。日本的战败以及之后美国对其的占领导致了日本的现代化,而这可以说是二战最大的影响。日本现在拥有一个十分类似西方民主的政治体制,并且开始非常倚赖美国,无论是政治上还是经济上。今天的日本创造了一个经济奇迹,成为世界第二大经济体。但由于对战争罪行清算的不彻底,所以军国主义意识在当今日本仍颇有市场,不时会有日本高官(甚至首相)参拜供奉有东条英机等二战A级战犯的靖国神社。

战争的后果

二战对人类产生了深远的影响,战争所带来的血腥杀戮,所造成的巨大破坏,长久的反映在战后人类的社会生活各个方面。战争的结果使得法西斯这一人类社会的毒瘤被铲除,德国、意大利和日本三个法西斯国家被打倒;两个老牌资本主义国家英国和法国被削弱;美国大发战争横财,跃居世界头号强国地位,苏联成为唯一可以在军事上抗衡美国的国家,战前以欧洲为中心的传统国际格局被以美苏为中心的雅尔塔体系所取代;社会主义运动和民族解放运动空前高涨,中国等一批欧亚国家相继建立了社会主义制度,社会主义的范围由一个国家扩展为一个阵营;印度等殖民地利用宗主国在大战中被削弱的机会实现了独立--战后世界的政治,经济格局很大程度上是战争结果所带来的。在军事领域,战争发展了现代军事技术,并产生了大规模使用装甲部队进行作战的主要方式,同时,战略轰炸也成为一种直接影响战争结局的重要军事手段,战争后期,核武器第一次投入战争并体现了其巨大的杀伤力。二战的结果充分证明,在现代技术条件下,战争的胜负与交战双方的科技实力,经济实力,工业技术水平,人员素质有着直接的关系。二战也对军事武器的发展起到了重大推动作用,雷达,喷射战斗机,火箭及导弹,电子计算机,核武器等高科技武器都在战争中投入使用并发挥了重大作用。而这些军事领域的突破又直接催生了战后人类的第三次科技革命。

第二次世界大战总共导致了全球5千万人的死亡,超过历史上任何一次战争。在这场血腥的战争中,无辜平民的伤亡是历史上最惨重的,其中包括了纳粹德国针对犹太人和其他东欧人种的大屠杀、日本对无数中国与朝鲜平民的屠杀,以及战争末期盟军针对德国与日本境内民用目标的轰炸。这场战争也是首次平民死亡人数大大超过作战人员死亡人数的战争。

第二次世界大战参战国与伤亡统计:

也正是由于这次世界大战的惨烈,为了维护国际和平与安全,同盟国在1945年10月24日发起成立了联合国,而5个战胜国则成为了安理会常任理事国。

参考文献

- 威廉森·默里(Williamson Murray)及阿伦·R·米利特(Allan R. Millett)著,邵文松、王爱松译:赢者之师——第二次世界大战始末(A War to be Won: Fighting The Second World War),北京:昆仑出版社,2001年8月 ISBN 7800406059

- Winston Churchill: The Second World War, 6 vols.